炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

来源:中金点睛

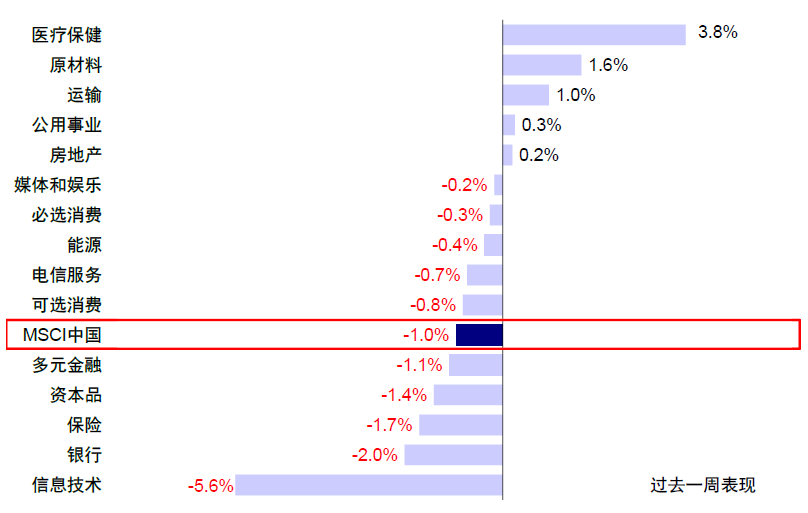

上周港股震荡走弱,小米高位配股、全球数据中心投资泡沫的讨论、特朗普宣布对进口汽车和零部件征收25%的关税,均抑制了市场情绪。恒生科技上周下跌2.4%,恒生国企、恒指与MSCI中国指数分别下跌1.6%、1.1%与1.0%,已连续三周回调。行业层面,信息技术(-5.6%)、银行(-2.0%)、保险(-1.7%)跌幅最大,医疗保健(+3.8%)、原材料(+1.6%)、运输(+1.0%)等上涨。

图表:过去一周信息技术、银行、保险等下跌

资料来源:FactSet,中金公司研究部

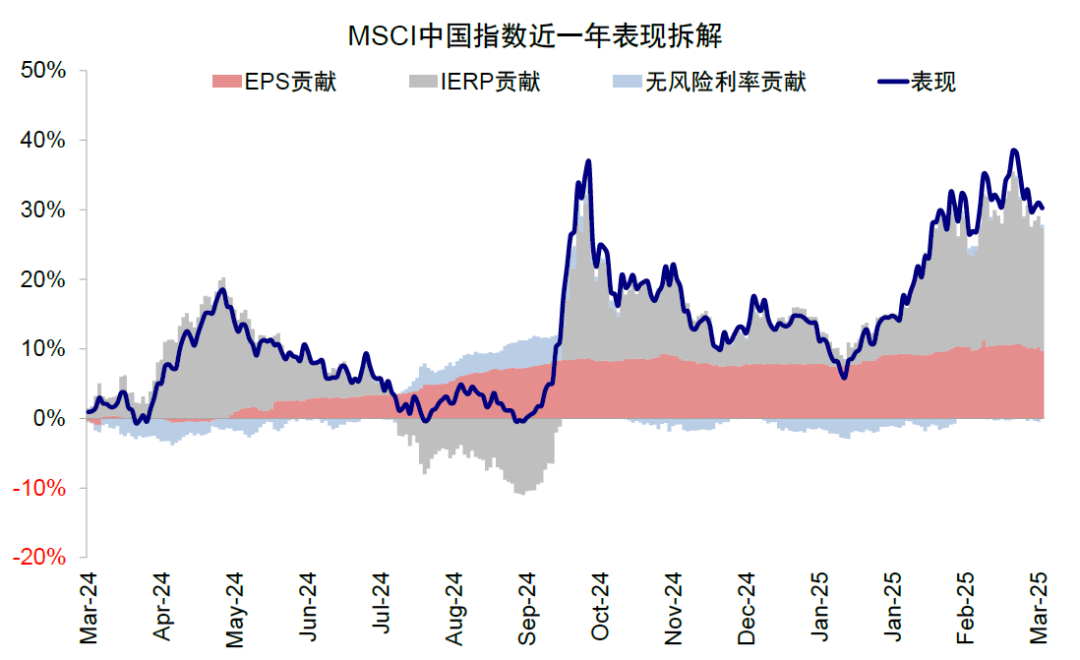

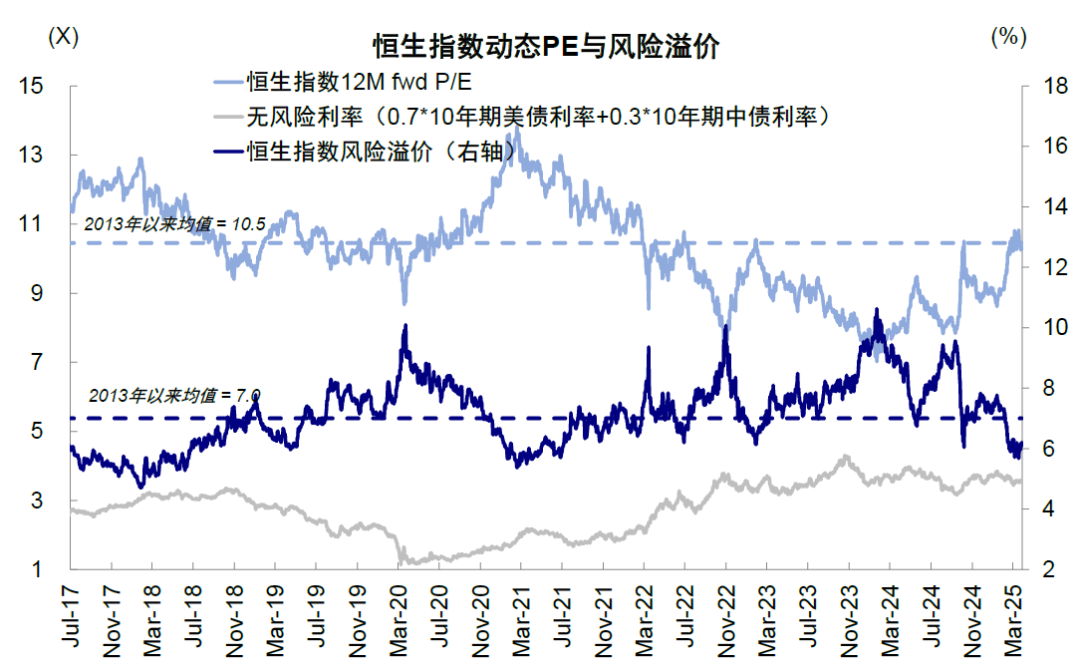

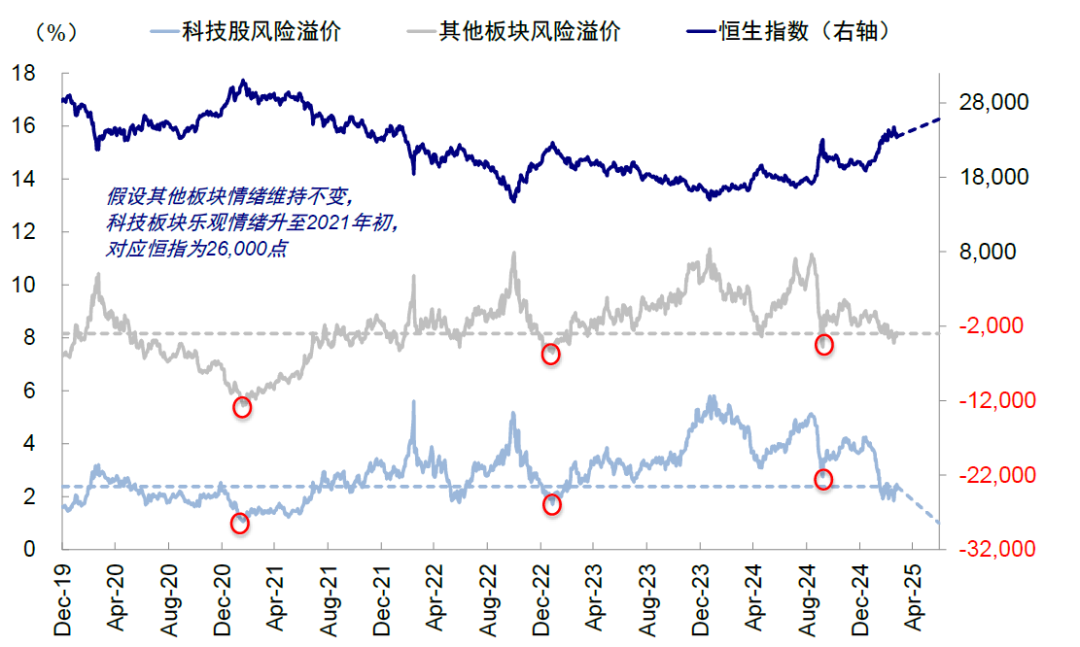

春节假期以来,DeepSeek引发的AI热潮扭转投资者情绪和宏观叙事,港股市场强势上涨,市场涨势主要依靠估值驱动,其中对未来的乐观预期叙事又占到绝大部分,反映为风险溢价ERP的快速回落,恒生指数风险溢价降至6.2%,接近去年“924行情”和2023年初的水平。但是,正如我们此前提示,本轮反弹是一个典型的结构市,虽然优势在于不需要过多宏观总量政策配合,但劣势在于上涨基础偏窄,需要科技板块的不断催化。

图表:港股市场涨势主要依靠估值驱动

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

图表:恒生指数风险溢价回落至6.2%,接近去年924行情和2023年初市场高点时

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

近期催化剂相对不足,叠加短期事件如小米配股、特朗普加征关税等带来的情绪扰动,均使得市场在情绪和估值已经透支情况下震荡回调,这与我们此前一直提示的港股合理区间为23,000-24,000,乐观25,000,不建议在这个位置追高的判断一致。

当前,由情绪和预期主导的“第一阶段”修复基本完成,投资者分歧加大,后续盈利能否接棒将直接决定能否打开进一步的上行空间。近期随着业绩期的展开,指数盈利尤其是恒生科技盈利也有上调,这对市场而言是一个积极迹象,但我们也注意到,盈利的改善是以科技行业为主,以利润率改善为主,而非收入增加,因此其持续性仍有待观察。

盈利表现与前景如何?2024年分化,盈利修复更多受成本驱动;2025年盈利上修,科技股是主要支撑

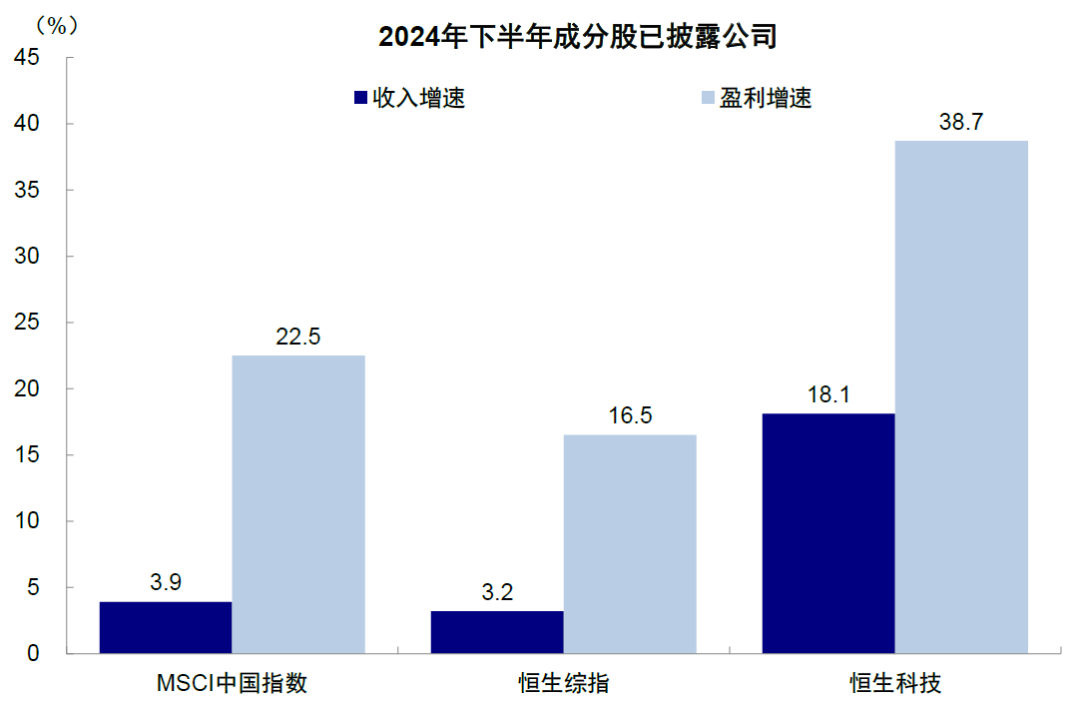

整体上,2024年港股业绩修复,市场一致预期同比增速为5-6%(vs. 2023年同比+1%,2024年上半年同比+2%)。当前FactSet自下而上统计市场一致预期MSCI中国指数2024年盈利同比增长5%,恒生综指同比增长6%,较四季度初预期下修,与我们自上而下从策略角度测算的同比5-6%的盈利同比增速持平。节奏上,2024年盈利增速前低后高,已披露公司下半年盈利同比增长双位数,好于上半年的同比个位数增长。据彭博统计,MSCI中国指数成分股中(权重80%为港股,13%为A股,7%为中概股)约50%的标的披露了年报业绩,已披露公司下半年盈利同比增速为22.5%(vs. 上半年同比+2.4%)。恒生综指成分股中约90%标的披露了年报业绩,下半年盈利同比增长16.5%(vs. 上半年同比+1.3%)。

不过在整体修复的过程中,不论是板块内部,还是增长质量,修复中仍存在一定的分化与结构性矛盾。

► 板块分化明显,汽车、海运、保险盈利增速居前,互联网大厂等科技相关板块双位数增长,传统板块接近零增长。基于FactSet市场一致预期,恒生综指成分股已披露业绩的标的中,2024年全年以旧换新政策催化的汽车(+230%)、出口链相关的海运(+101%)、受益于四季度资本市场回暖的保险(+49%)等板块盈利同比增速居前,媒体娱乐(腾讯等,+27.6%)、零售(京东等,+25.9%)、科技硬件(小米等,+8.9%)等板块维持较高盈利同比增速,为整体盈利增长提供支撑。相反,地产板块业绩仍处筑底阶段(-143.4%),银行(-0.6%)、能源(+0.1%)、原材料(+2.7%)等传统板块盈利同比接近0增长。

进一步看科技板块内部,头部公司是主要支撑。恒生科技成分股下半年盈利同比增长38.7%,虽然较上半年同比46.7%的增速放缓,但仍维持高双位数业绩增长,且远高于MSCI中国指数和恒生综指,为整体盈利表现提供支撑。其中,腾讯、小米、美团作为恒生科技核心权重股,盈利同比双位数增长,贡献了恒生科技六成的盈利增量。这也解释了2024年港股盈利预期相比A股略高的原因:1)行业结构上,港股新经济占比高,中游制造业占比低;2)集中度上,头部公司贡献效应更明显。

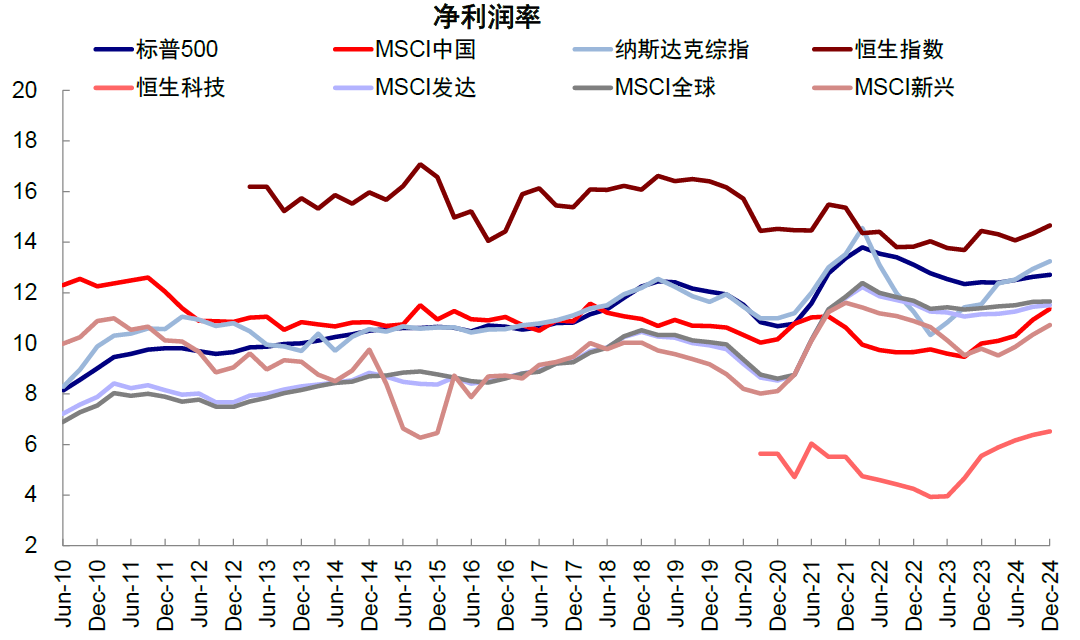

► 增长质量上,港股盈利修复或更多为成本而非需求驱动。一方面,盈利改善主要受净利润率提升支撑,企业降本增效或是主要动力。据彭博统计,MSCI中国指数成分股中已披露业绩公司下半年收入同比增速为3.9%(vs. 上半年同比+0.8%)。恒生综指成分股中已披露业绩公司下半年收入同比增长3.2%(vs. 上半年同比+0.3%)。宽基指数的收入增速均大幅低于盈利增速。科技股也是如此,恒生科技成分股下半年收入同比增长18.1%,较上半年同比13.6%的增速提升,但收入增速仍低于盈利增速约20ppt。因此,盈利较高水平的增长主要依赖成本端优化下的净利润率改善,而非收入提振,相对低迷的收入增速也说明终端需求较弱,经济复苏力度仍有不足。

图表:MSCI中国、恒生综合和恒生科技指数盈利增速均高于收入增速

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

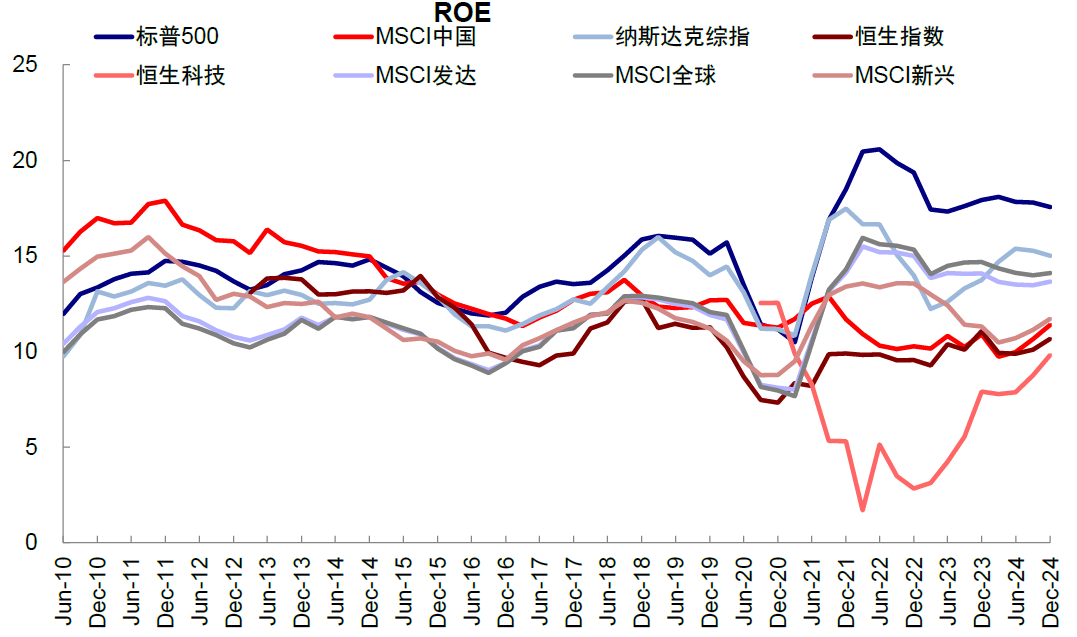

另一方面,ROE走高也更多为利润率所致,科技股ROE改善更为明显。2024年MSCI中国指数ROE提升至11.4%(vs. 2023年10.9%),这一趋势2023年已经开始。杜邦分析看,ROE走高主要受净利润率抬升支撑,MSCI中国指数净利润率2024年较2023年走高1.4ppt至11.4%,资产周转率小幅下滑,杠杆率仅小幅抬升4%,说明盈利质量更多依赖短期成本优化,内生增长动能不足,企业并未能有效盘活资产,财务扩张意愿较弱。恒生科技ROE改善更多,提升1.9ppt至9.8%(vs. 2023年7.9%),其中净利润率较2023年走高1.0ppt至6.5%,同样是主要支撑,但资产周转率(+7%)和权益乘数(+2%)均有抬升,或表明科技股效率和杠杆均有改善。

图表:MSCI中国和恒生科技ROE改善

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

图表:MSCI中国和恒生科技净利润率抬升明显

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

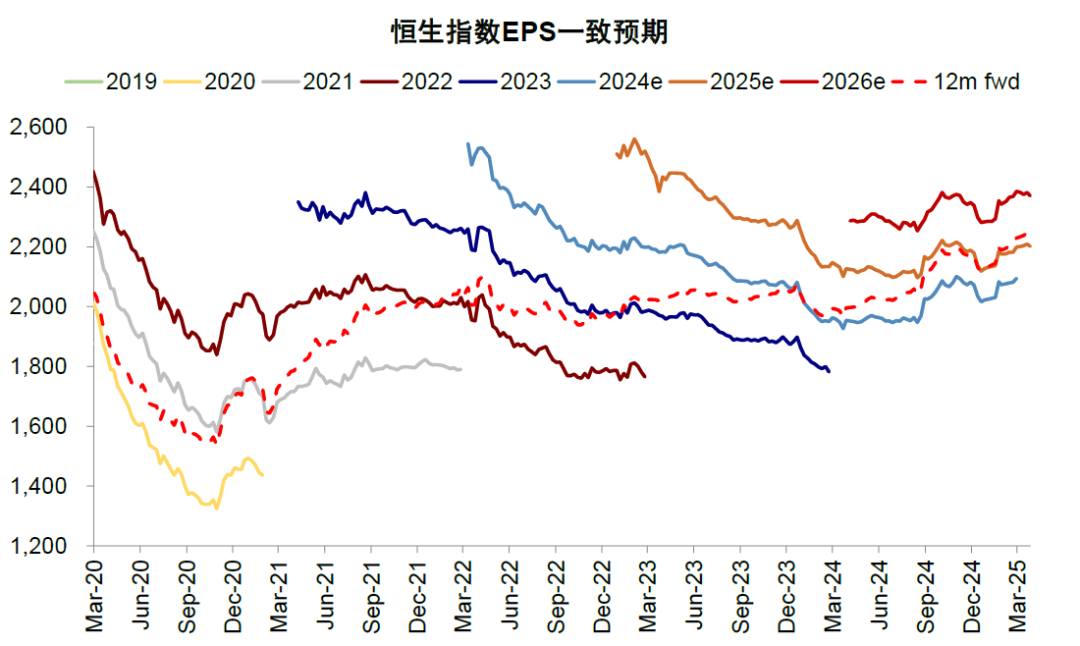

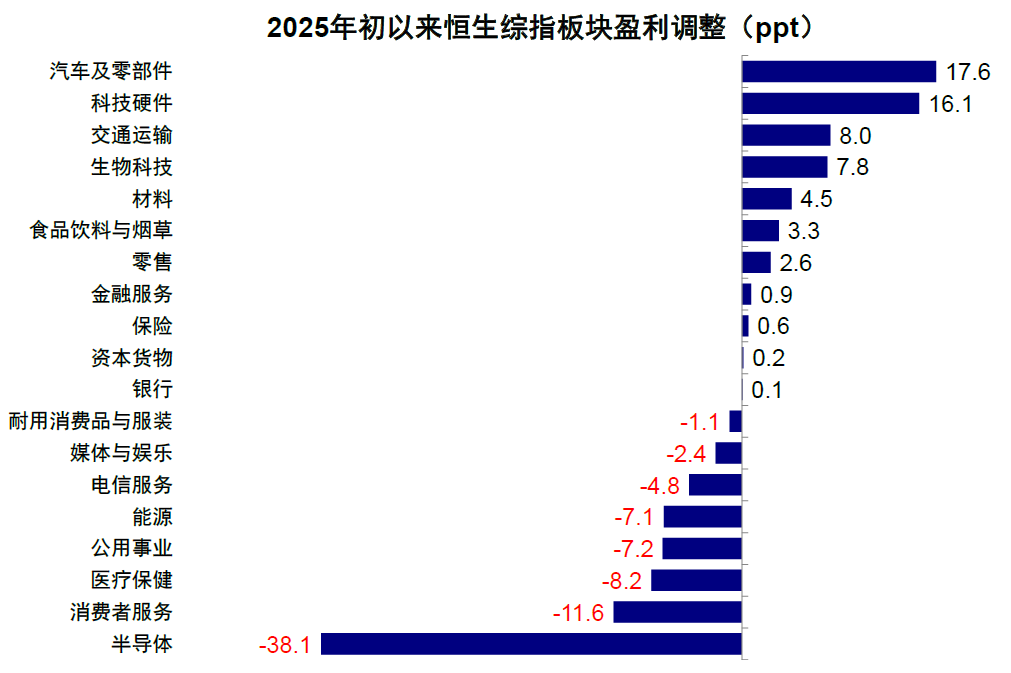

展望2025年,当前彭博市场一致预期MSCI中国2025年EPS同比增长7.3%(与2024年底时预期基本持平),恒生指数则同比增长5.1%(较2024年底上修1.8%),恒生科技同比增长25.1%(较2024年底上修1.3%)。分板块看,半导体(+96.0%)、汽车及零部件(+70.3%)、生物科技(+50.9%)、科技硬件(+33.0%)盈利同比增速预计居前,运输(+1.0%)、银行(+1.3%)、能源(+1.9%)等板块盈利同比增速落后。年初以来,汽车(+17.6ppt)、科技硬件(+16.1ppt)等板块盈利上修,半导体(-38.1ppt)、消费者服务(-11.6ppt)、医疗保健(-8.2ppt)等板块盈利下修。

图表:恒生指数2025年EPS预期较2024年底时小幅上修

资料来源:FactSet,中金公司研究部

图表:年初以来汽车、科技硬件等板块盈利上修

资料来源:FactSet,中金公司研究部

整体上,基于ROE走高、净利润率抬升、盈利预期上修的积极变化,我们从自上而下策略角度小幅上调2025年盈利同比增速从2-3%至4-5%(非金融7%好于2024年5.5%,金融2%略低于2024年的5%),与市场共识基本持平。乐观情形对应财政发力超预期,盈利可以实现6-7%的增长预期;悲观情形下若政策进展不及预期,盈利可能与2024年基本持平。分板块看,

► 科技股:2024年ROE修复较为明显、2025年盈利预期增速居前,背后有短期成本优化推动科技板块降本增效的因素,也可能隐含长期竞争力提升的信号,后续市场将从单纯追逐叙事转向关注盈利兑现能力,以寻求业绩增长支撑高估值的机会,虽然由于技术突破难以预测、商业化验证较为滞后,业绩具体落地兑现的节点和程度存在不确定性,也使得市场短期分歧加大、需要更多催化剂,但港股科技股公司,尤其是互联网大厂,在两年降本增效以改善利润后已经关注到行业变革的新方向,或进入新一轮投入周期[1],有产业趋势加持的科技已成为主线。

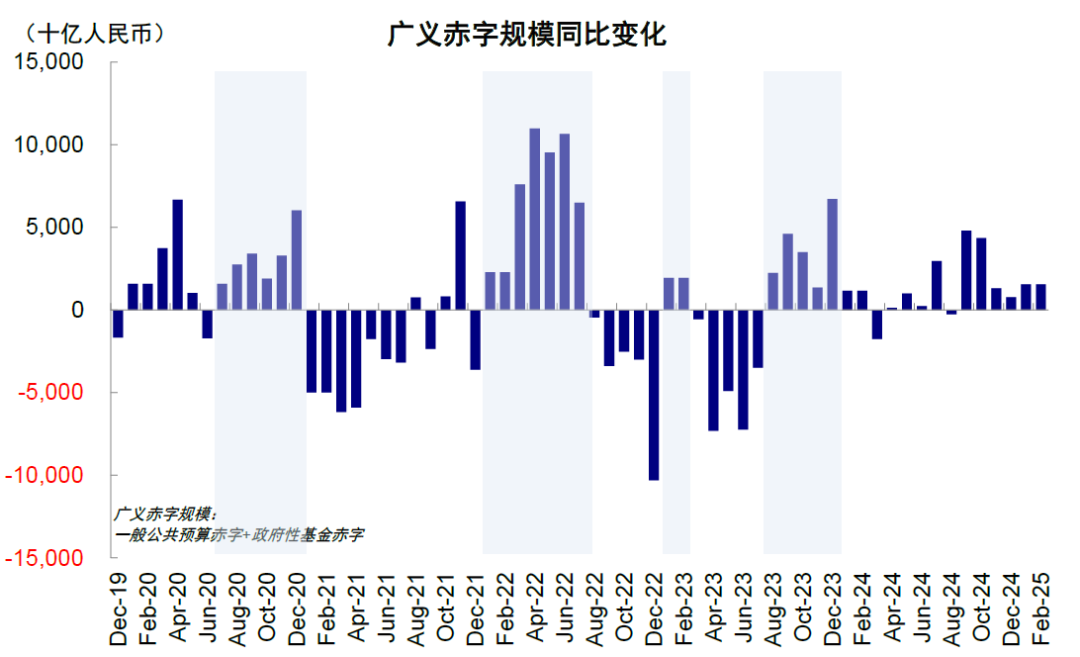

► 传统板块:2024年业绩表现相对平淡,2025年盈利修复更多取决于基本面和政策面的改善程度。在科技短期无法改变整体宏观去杠杆和收缩问题、并带动全要素生产率大幅修复的情况下,传统板块的盈利修复需要宏观总量政策配合加码,尤其大幅度的财政刺激和货币宽松。当前资本市场和房地产的活跃是否可能使得政策“不急于”在短期加码发力还有待观察,今年1-2月广义财政赤字同比小幅改善,未来的政策表态(如一季度政治局会议)、财政支出速度(领先经济一个季度左右)对于判断传统板块的盈利改善预期更为关键。

图表:今年1-2月广义财政赤字同比仅小幅改善

资料来源:Wind,中金公司研究部

盈利与估值是否匹配?参照美国科技股和其他新兴市场,中国科技股和中资股整体估值也相对合理

本轮行情的本质是DeepSeek引发科技板块重估,因此恒指40%的“含科”部分仍是中长期主线。但当情绪计入充分且估值修复至合理位置后,市场焦点自然会转到未来盈利空间上。如上文所述,2024年盈利修复但更多受成本驱动,2025年恒指盈利上修且支撑主要来自科技股。我们此前提示,对于估值,无风险利率短期变化较为有限,更应该关注风险溢价的变化,而风险溢价短期取决于资金属性如南向资金不断增加的成交,长期取决于盈利前景。因此,分析当前盈利情况是否能支撑估值,有助于判断未来走势。

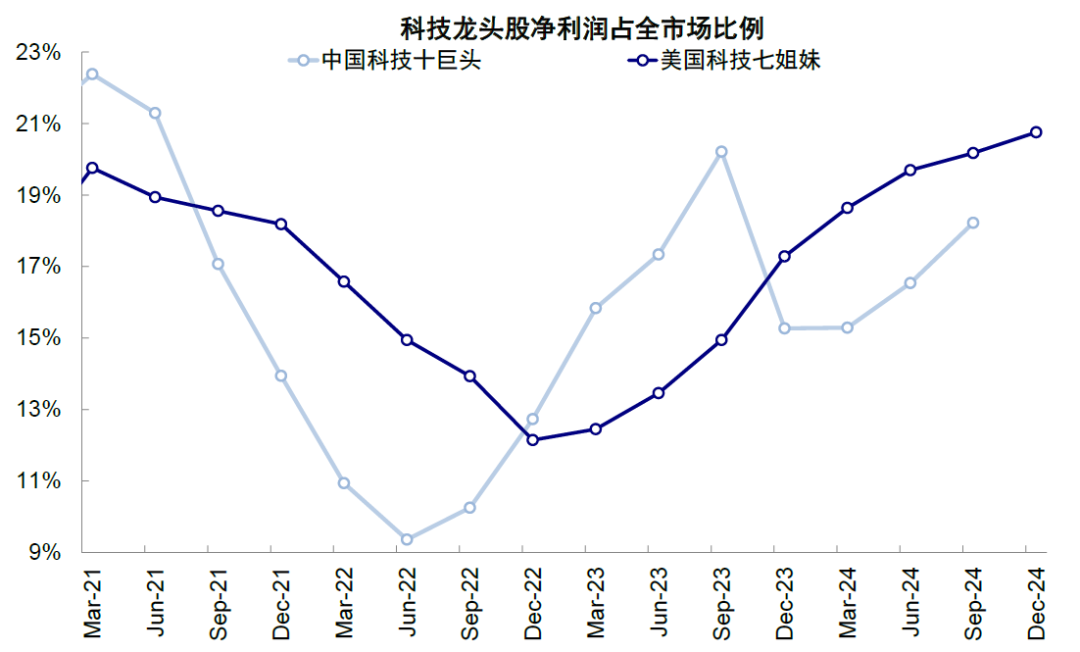

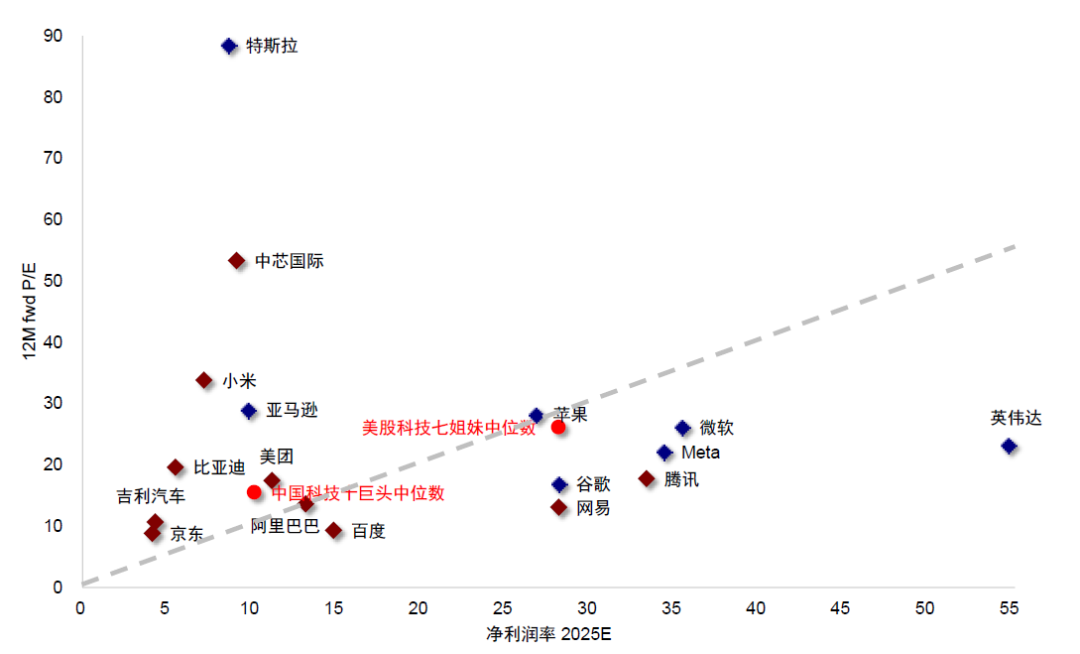

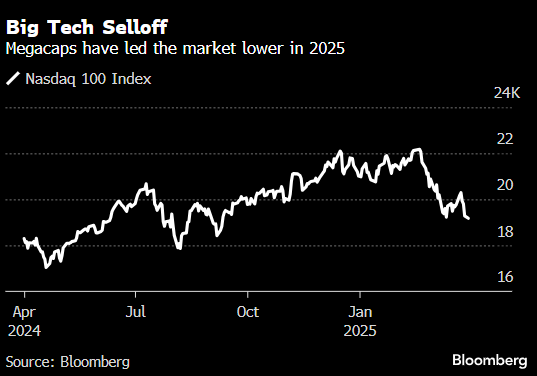

► 对比美股科技龙头:相比美国科技龙头的盈利能力,中国科技股暂时还较为薄弱,按照这一比例看估值已相对合理。当前纳斯达克100和恒生科技动态P/E分别为23.5x和17.4x,二者差距较此前2024年8月最大相差13.4x已快速收窄至6.1x。1)截至3月28日,中国科技龙头市值占全部港股的27.1%,高于美国的25.3%;但中国科技龙头净利润占比仅为18.2%,低于美国的20.8%。2)美国科技龙头的ROE和净利润率普遍高于中国科技龙头,如果假设美国科技股整体动态P/E(26.3x)与ROE预期(33.9%)基本匹配,那么中国科技股整体动态P/E(16.2x)甚至相对ROE预期(17.1%)已经有一定高估,合理估值或在15-16倍。3)中国科技股动态P/E中位数为15.5x,低于美国科技股的26.1x,但净利润率中位数仅为10.2%,也低于美国科技股的28.2%。

图表:恒生科技和纳斯达克100动态P/E差距收窄

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

图表:中国科技龙头市值占港股市场的27.1%,已高于美国的25.3%

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

图表:中国科技龙头净利润占比仅为18.2%,低于美国的20.8%

资料来源:FactSet,中金公司研究部

图表:中国科技股净利润率低于美国科技股

资料来源:FactSet,中金公司研究部

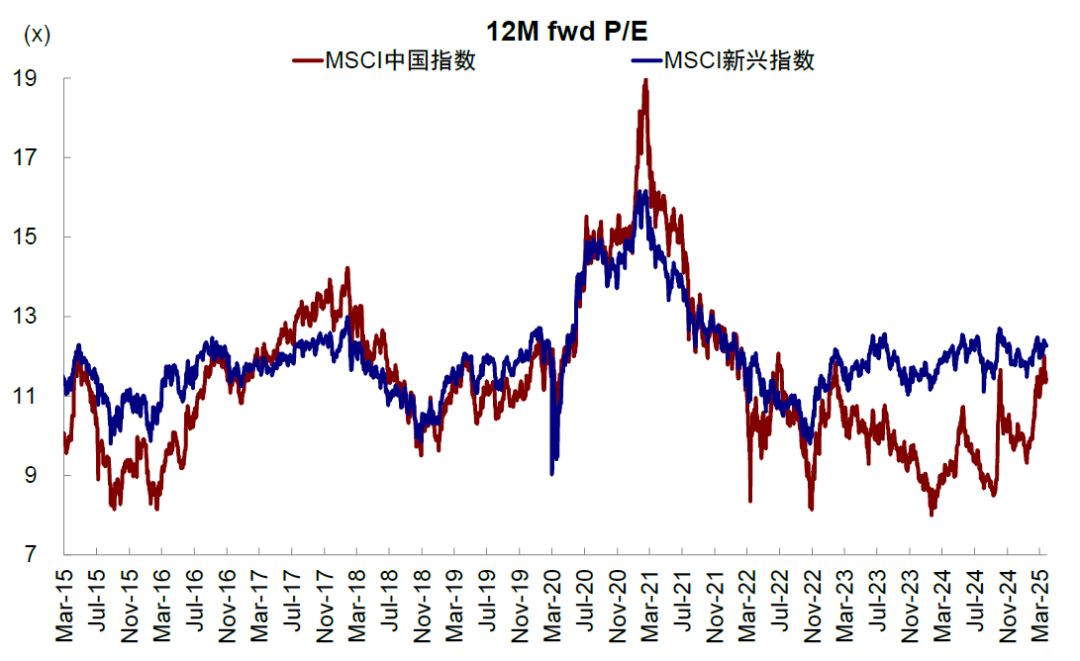

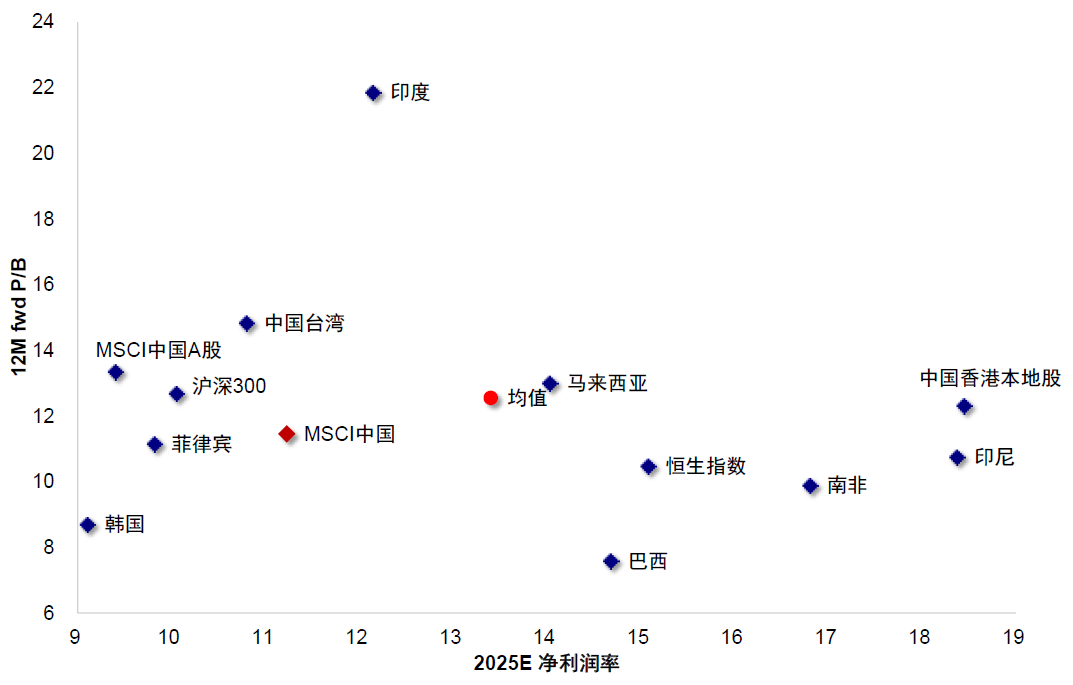

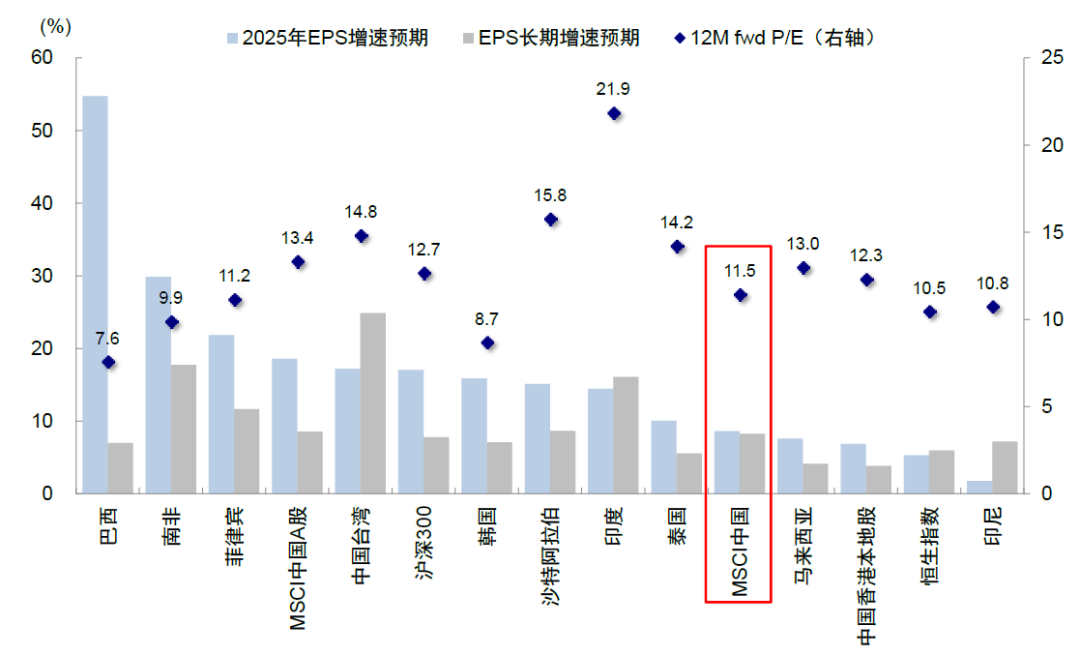

► 对比其他新兴市场:MSCI中国估值基本匹配其盈利能力和盈利增速。1)MSCI中国指数动态P/E为11.5x,较MSCI新兴市场动态P/E的12.3x低7%,二者差距不大,且MSCI新兴市场指数的高估值主要受权重占比较大的印度(21.9x)和中国台湾(14.8x)支撑,二者均有较高的盈利增速,MSCI印度指数长期EPS增速预期为16.1%,MSCI中国台湾指数长期EPS增速预期为24.8%。2)参照MSCI新兴市场指数主要的权重股地区,MSCI中国指数动态P/E(11.5x)和P/B(1.4x)虽然低于其均值(分别为12.6x和1.7x),但长期EPS增速预期(8.2%)、2025年预期ROE(12.3%)和净利润率(11.2%),也均低于MSCI新兴市场指数的权重股均值(分别为9.6%、13.2%、13.4%)。

图表:MSCI中国和MSCI新兴动态P/E差距收窄

资料来源:Bloomberg,中金公司研究部

图表:MSCI中国指数净利润率与动态P/E基本匹配

资料来源:FactSet,中金公司研究部

图表:MSCI中国指数的估值基本匹配其盈利能力和盈利增速预期

资料来源:FactSet,中金公司研究部

港股的下一步?低迷时积极介入,亢奋时适度获利

基于以上分析,结构上40%的“含科”部分仍是主线。指数空间上,我们维持恒指中枢23,000-24,000的判断。

但近期盈利上调带来了增量支撑,为情绪波动提供缓冲,恒指在当前点位可以承受风险溢价的一定上行。乐观情形下,在盈利上调基础上,若科技股风险溢价进一步回落至2021年初的水平,恒生指数或能达到26,000,比我们之前预期的乐观情形更高。往上更大空间的打开,则需要盈利的进一步兑现。

图表:盈利上调支撑乐观情形下恒指点位到26,000

资料来源:FactSet,中金公司研究部

我们此前提示,恒指23,000-24,000去追高的性价比不高。如果不愿意降仓位的话,也可以适度调整仓位到红利风格后,但科技仍是主线,可以待合适的位置和催化剂后再切换回来,实现波动的对冲。对于投资者来说,最重要无非是成本与仓位。由于对未来的假设和预期见仁见智,所以无非是用不同的成本去博弈自己相信的预期。如果持仓成本很低,短期的波动完全不足为虑,可以扛过去,但如果成本是最近一个月新加,局面就会陷入被动。

不过从2024年初以来,港股市场的积极变化是:1)有托底,体现为底部不断抬升,如2024年初反弹、2024年五一地产政策放松反弹、2024年“924”行情,以及本轮科技行情,这说明政策是有效的;2)有主线,体现为科技行情。在本轮DeepSeek之前,各行业轮番轮动,除了避险主导的红利,几乎无法凝聚资金共识。这与2021-2023年的既无托底也没主线的走势完全不同。

如果把港股市场比作一个舞台,2021-2023年之前的舞台基础不牢靠经常“下陷”,且舞台上也没有一个“主角”;2024年以来,舞台的基础更为牢靠,市场底部不断抬升,更重要的是有了“主角”,因此在一个相对牢靠的舞台上,更加聚焦作为主角的结构就是一个更好的策略。但是,市场时不时预期舞台会整体升得更高,可能也有些过于亢奋。所以应对这种底部不断抬升、但预期又容易亢奋透支的市场,最好的策略就是我们一直提示的,低迷时积极介入,亢奋时适度获利,如果不愿意降仓位可以选择在风格上做平衡,例如先从科技向红利切换,等调整合适后再切回来。

潜在风险与催化剂:1)3月底4月初业绩高峰期,建议投资者继续关注龙头股业绩,在个股层面可能存在获利需求;2)4月2日关税政策,尽管特朗普就任以来关税政策四面树敌,但实际落地的只有对中国加征的20%关税、部分钢铝关税、以及3月26日宣布对进口汽车和某些零部件征收的25%关税[2],而对加拿大、墨西哥和欧盟的整体关税却一拖再拖。4月2日“301”调查对等关税是即将到来的重要节点,若对华关税激进抬升尤其是只针对中国加征关税,可能造成波动。相反,如果依然四面树敌,则美股可能承压,中国市场反而可以成为避风港;3)国内政策进展,如财政支出力度和4月政治局会议。年初以来房地产和资本市场活跃情况下,市场也担心后续政策发力的力度与速度可能转弱,关税尤其是4月政治局会议是重要观察窗口。

发表评论