来源:今晚吃基

40年前,可口可乐正陷入一场焦虑。

面对百事以“年轻人口味”和盲猜营销的贴身肉搏,可口领先的份额差距被缩小到仅有2.3%。

面对危机,时任CEO郭思达做了一个大胆决定:全面改革。

提拔年轻新团队,着手升技配方。

随着一批年仅40岁左右的中青年高管坐镇关键岗位,可口可乐内部酝酿了基于“数据驱动”下口感更甜、气泡更少的新配方,耗资数百万美元顺利动员近20万名消费者参与灰度测试。

为了保证早日发布,郭思达不顾保守派反对力排众议,于1985年4月的纽约林肯中心高调启动新品上市。

然而发售仅4小时后,新产品就接到了超过650个抗议电话,随后日均客诉最高时更是达到8000单,投诉信堆积如山,质疑声此起彼伏。

支撑了仅仅77天,这款新品便宣告下架,可口可乐很快重启了原始的经典配方,直至今日。

实验口味的创新虽在数据导向的盲测中更受欢迎,但忽视消费者口味惯性的断崖式调整,结局却难遂人愿。

困境时的打法切换,是很常见的商业决策。

如今尚待回暖的基金市场,一些公募机构的动作正在呈现出新特征。

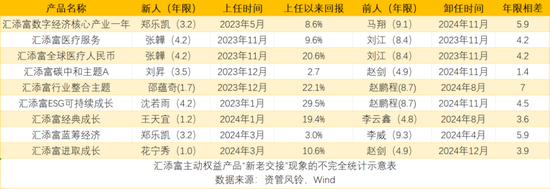

资管风铃统计发现,以权益线著称的汇添富基金自2024年以来的主动权益(普股/偏股/灵活)发新中,似乎正倾向于以投资年限更短的“新人”上场。

2024年成立的5只主动权益基金的投资经理中,投资年限最长的也不到2年,这可能也让汇添富成为如今权益大厂中启用新人力度最强的机构之一。

事实上,类似故事曾发生在十年前。

董事长李文、总经理张晖双双就位的2015年,汇添富大胆启用彼时还是“新手”的劳杰男、刘江、雷鸣等人,他们凭借后来的优异战绩,成为汇添富高光时期的“规模载体”。

站在行业降速、旧将谢幕、净值回撤、规模蒸发的关口;

汇添富似乎正在趟回早年的河流。

如今新人批量挂帅背后隐含着怎样考量,他们能否在未来接过汇添富权益长板的衣钵,新老交替又能否给持有人带来切实的回报效应?

市场才是最终的试金石。

01

新人涌进

2月14日,汇添富同日一连启动了旗下弘盛回报、弘达回报2只偏股混合基金的发行。

其中,负责弘盛回报权益部分的基金经理黄耀锋具有近6年的投资年限,代表作是和劳杰男共管的汇添富红利增长,成立以来取得了7.7%的年化回报。

黄耀锋已是汇添富一年多来的新发主动权益经理中的“最资深”存在。

同日启动募集的弘达回报,权益端投资人是年限“刚刚满岁”的韩超。

从业之初,韩超就是汇添富自身梯队培养的买方分析师,参与的第一只主观基金,是2024年3月与黄耀锋共管的汇添富多元价值发现。

同样经黄耀锋之手,但这只产品没有汇添富红利增长那样幸运。

多元价值发现成立于生不逢时的2022年4月,近3年来至今累计回撤达-14.6%,相较正回报7.8%的比较基准,累计跑输了22.4个百分点,在同类中排名倒数1/4。

下跌主要发生在22-23年,韩超一年多的任职期录得8.3%回报,达至同类中游水平。

作为新人领衔,韩超可能只是汇添富在主动权益发新上大胆启用新人的横切面。

资管风铃统计Wind数据发现,汇添富2024年发行的5只权益基金中,挂职最久的邵蕴奇投资年限仅有1.6年。

汇添富远见成长的李灵毓投资年限仅有1.2年,首次独立挂帅时的过往投资时长仅有10个月;

王天宜独立操盘的汇添富均衡回报启动发新时,投资时长短至5个月;

温琪作为汇添富红利智选投资经理发新时,投资时长更是刚满3个月。

与同期的其他权益大厂相比,汇添富主动权益新基的投资经理平均年限明显偏低。

2024年-2025年3月26日数据显示,10家权益大厂的新发权益经理年限均值超过5年的多达7家,而汇添富的平均年限最短仅为1.4年,不到景顺长城的1/7。

诚然在这些新晋投资经理中,一些人早已从事投研相关岗位多年,但就管理主动产品而言仍然可谓“新人”。

其实更早之前,投资人的新老交接现象已在存量产品中闪现。

例如2023年11月,年限2年多的张韡取代老将刘江,成为汇添富医疗服务、汇添富全球医疗人民币2只产品的经理,个人管理规模从34亿元一举跃升至近80亿元。

时年12月,管理产品刚满4个月的邵蕴奇被任命为汇添富行业整合主题的基金经理,这也是其管理主动权益的首次操刀,原经理、7年老将赵鹏程于次年8月正式卸任。

再如2024年初,还是分析师的王天宜首次成为基金经理并参与汇添富经典成长基金的管理,而原投资经理李云鑫则在7个多月后卸任。

同年底,已加入汇添富15年的赵剑连续卸任汇添富碳中和主题、汇添富进取成长2只产品,而转由接棒不久的年轻一代单独操盘。

02

既往河流

无论是新发还是存量,汇添富的主动权益线似乎在呈现出一副“新人上马”景象。

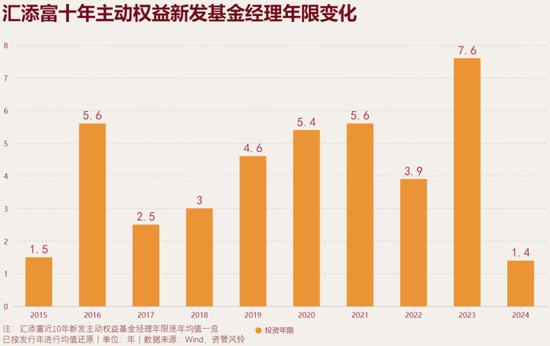

即便放在过往年份纵向比较,新发主动权益的人均投资年限也呈现出断崖式的下降。

新发主动权益1.4年的人均年限,同比下降超过8成,成为其近十年来“新人”力度最强的一年。

身处公募行业的周期严冬,汇添富大批重用新人的内在动机,可能仍然要回到过去找线索。

汇添富上一轮在发新中“如此重用”新人,还是十年前的2015年。

这一年,带领汇添富从零开始跻身千亿头部的创始掌门林利军正式下海,公司的舵盘转而由内部出身的李文、张晖二人组接手。

2015对权益市场来说同样是一个特殊拐点,一方面A股市场经历了前所未有的天量成交与大幅起落,另一方面在“互联网+”概念与成长股起飞的叠加下,有关投研框架的新老更迭论开始流行。

市场持续感慨于当时科技迭代对以往投资惯性的颠覆,且不乏形成高论:

例如认为年轻基金经理更容易理解新消费、互联网医疗、移动支付、智能可穿戴、等新生事物,以更早的挖掘产业趋势;与此相比,年长投资人则容易因默守于过往经验而错过许多新兴机会。

“先信带动后信”的思潮,早在十年前就曾有过加速与蔓延。

彼时的“观念更新”确实得到过业绩实证,易方达新兴成长甚至凭借时任经理的宋昆对新兴板块的激进下注拿到了当年的权益冠军。

正是在这一年,汇添富新发基金多了许多年轻面孔,新品的平均年限仅有1.5年。

劳杰男与同为新人的李威在2015年7月管理起汇添富国企创新增长,也成为2人投资生涯中接手的第一只公募;加入汇添富4年的刘江,则领衔名下首只公募——汇添富医疗服务的发新。

随后两年里,未来会成为台柱子的胡昕炜、杨瑨等也陆续作为新人摩拳上场。

正是这些新面孔日后市的优异战绩,将后来的汇添富送上了新的行业高度。

2015年,汇添富因非货跻身同业前7而成为黑马时的规模,刚刚突破千亿量级;

5年后的2020年,仅劳杰男、刘江2人名下掌管的权益规模就接近千亿体量;

若再将同期的胡昕炜、杨瑨、雷鸣统计在内,仅5名顶流投资人当时的在管规模就直逼2000亿元,占非货总盘的1/3,也让汇添富以5500亿入列仅次于易方达的行业榜眼。

彼时埋下的种子选手,确实在日后成为有效的规模爬升利器;如今行业底部中再一次“扶新上马”,似乎也在脱变为既往韵脚的重复。

03

昨日之泪

如果说接力棒的新老交替,是挖掘长期价值与投研文化的传承表达;那么此刻顶流们在市场周期面前所遭遇的回撤重创,则可能演绎着“启用新人”的另一种无奈和尴尬。

作为主动权益担当的胡昕炜就存在类似困境,其经手的多只产品至今较2020年末的平均回撤接近4成,而2022年至2023年短短两年间就酿下-236亿元的巨亏。

哪怕市场回温的2024年,上述产品仍然创下了合近-12亿元的亏损。

无独有偶,十年前以新人身份上场的劳杰男麾下,规模一度站上220亿的代表作汇添富价值精选,在2021-2023年的市场调整下接连告负,期间最大累计回撤超过-50%。

劳杰男经手的5只产品,虽然在2020年录得108亿净利润,但在2021-2023年的合计亏损额却达到了-153亿元——哪怕2024年实现15亿正利润,也无法掩饰过去5年仍然给持有人造成了共计30亿元的净亏损。

以Wind投资经理指数复盘过去近10年业绩,劳杰男的加权年化回报则仅有3.2%,低于同期长江偏股混合基金指数,甚至弱于中长期纯债基金均值。

一些调整也在应声出现。

2024年5月,劳杰男从首发规模一度高达120亿的汇添富创新未来卸任。

市场的整体下行,不仅让明星经理的传奇被去魅,更让汇添富最高时3300亿主动权益规模,在净值下跌与赎回的双杀中蒸发过半。

对新人的倾斜,或许正让过去明星经理们的偶像包袱更加沉重:一边是遍地受伤的存量产品,另一边是新人涌入的更多可比参数,让净值赛跑的火药味变的更浓。

身处行业底部时,回撤失控带给持有人带来的痛苦实感,可能亦难以拼凑起充分久经熊市验证的投资人或产品来支撑发新。

其实市场回暖下,并非没有产品刷出更漂亮的绩优曲线。

汇添富的百余只主动权益中,现任投资经理任职天数在千日以上、年化回报超10%的仅剩4席,而前2名均被投资年限超9年的马翔所占据。

但细究亦能发现,相关产品净值的快速回升和半年多来的市场反弹直接相关——马翔操盘的汇添富科技创新,近5成上涨均爆发在最近半年内。

行情有时来得太快,以至于管理人都未必做好准备。

何况市场对贝塔方向本就存有分歧,一些更加审慎的老将,更加爱惜自己的羽毛。

与其直面撕裂的共识,不如“播种新人”为下一轮周期埋下伏笔。

重用新人已然带来了一些正向反馈,例如去年以来上场的诸多投资经理,有人已在短期内展现出可观回报。

但或让市场感到不解在于,如此“新老往复”的发新范式,终究是基于深厚投研框架的梯队传承,还是一种前人业绩尚未走出泥沼,只好力推诸新人发车讲新故事的不得已选项?

一次次的“流量-规模”风暴过境后,留给持有人与公募行业的又是什么,市场渴望知道真相。

发表评论